劇団四季ミュージカル『ノートルダムの鐘(The Hunchback of Notre Dame)』の原作『ノートル=ダム・ド・パリ』を読んでみると、カジモドの容姿について触れられています。

「背むし」は差別用語に指定されている言葉で、現在は「くる病」と呼ばれています。カルシウム・リン・ビタミンDの不足などが原因だそうです。

この記事では、ミュージカルでは分からないくる病の詳細を「背むし」という言葉が持つ意味と共にご紹介いたします。

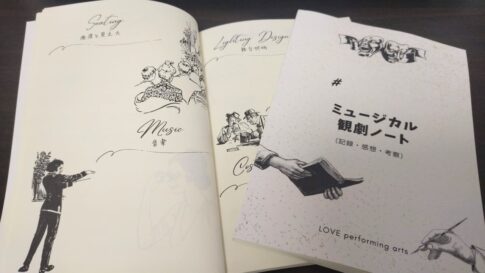

『ノートルダムの鐘』の解説・考察本を執筆しました!

中世ヨーロッパにおける「身体障がい者」の扱いはどのようなものだったのか?「ジプシー」はなぜ迫害され、「魔女狩り」はどのようにして起こったのか?

中世ヨーロッパのリアルに焦点を当てながら、ミュージカル『ノートルダムの鐘』の奥深さを紐解く解説・考察本。

Kindle(電子書籍)、ペーパーバック(紙書籍)、いずれも Amazon で販売中。

Kindle Unlimitedを初めてご利用の方は、体験期間中に0円で読書可能!

『ノートルダムの鐘』と『ノートルダムの背むし男』の違い

『ノートルダムの鐘』も『ノートルダムの背むし男』も、原作『ノートル=ダム・ド・パリ』の邦題です。『ノートルダムの背むし男』という題名で定着していた時期があるので、こちらの題名で知っている方も少なくないでしょう。

『ノートルダムの背むし男』と訳された背景には、次の流れがありました。

- フランス語の原題は “Notre-Dame de Paris(ノートル=ダム・ド・パリ/意味:パリのノートルダム大聖堂)” 。

- 原題が英訳される際 “The Hunchback of Notre Dame(ノートルダムの背むし男)” となった。

- 英題のニュアンスのまま『ノートルダムの背むし男』と日本語訳され、定着する。

原作者ヴィクトル・ユゴー(Victor-Marie Hugo)は、英題 “The Hunchback of Notre Dame” を嫌っていました。その理由は、題名で「背むし男であるカジモド」に焦点を当てすぎているからだそうです。

『ノートル=ダム・ド・パリ』を読んでみると、確かにカジモドが中心の物語というよりは、ノートルダム大聖堂を中心とした物語だといえます。カジモドに限らず、全ての登場人物とノートルダム大聖堂とが、精神的な繋がりを持っていると感じられる内容です。

ミュージカルの英題は “The Hunchback of Notre Dame” ですが、邦題は『ノートルダムの鐘』です。これは、日本語で「背むし」が差別用語に指定されているため、もしくは、基となっているディズニーアニメの題名をそのまま引き継いでいるためだと考えられます。

「背むし」とは

では「背むし」とはどのような状態を指す言葉なのか、言葉の意味も含めてみていきましょう。

「背むし」の持つ意味

背むしには「背虫」という書き方があるように「背中に虫がいることで発症する病気」だと信じられていました。

しかし、それは誤信であり、今や差別用語になっていることから、使用されていません。

『ノートルダムの背むし男』という題名以外で「背むし」という単語を耳にする機会はほとんどないのでは…と思います。

どんな病気?

現在「背むし」は「くる病」と呼ばれています。

「くる病」は、子どものときにカルシウムなどが沈着せず、弱い骨ができてしまうことが原因です。特徴としては、骨が曲がりやすくなることが挙げられます。

骨が柔らかく、曲がりやすくなり、伸びにくくなります。具体的には、子供では頭蓋骨を指で押しただけで凹むほど柔らかい、乳歯の生えるのが遅い、虫歯になりやすい、下肢が曲がる(O脚やX脚)、身長が伸びない、転びやすいなどが挙げられます。大人では、骨塩が不十分な弱い骨のために骨が曲がりやすく、姿勢を維持するために筋肉や関節に負担がかかることにより、いろいろな関節や背中が痛くなることがあります。

くる病(一般社団法人 日本内分泌学会)

カジモドの身体的特徴は背中が弓なりになっていて、コブがあるように見えることですが、これはくる病の特徴だといえます。

原因は?

くる病の原因となるものには、次の3点が挙げられます。

- カルシウムの不足

- リンの不足

- ビタミンDの不足

特にビタミンDは日光浴によって皮膚で生合成することも可能なため、日光浴はくる病の予防になるそうです。

カジモドはその容姿から、生まれつきくる病であった可能性が高いです。

また、大聖堂の中で生活し続けるという極端な外出制限は、彼の病状が改善しなかった要因と言えるでしょう。

原作で書かれる、カジモドの外見

カジモドの外見について、原作『ノートル=ダム・ド・パリ(上)』では次のように表現されています。

四面体の鼻、馬蹄形の口、もじゃもじゃの赤毛の眉毛でふさがれた小さな左目、それに対して、でっかいいぼの下にすっかり隠れてしまっている右目、まるで要塞の銃眼みたいにあちこちが欠けているらんぐい歯、象の牙みたいににゅっと突き出ている一本の歯、その歯で押さえつけられている、たこのできた唇、真ん中がくびれた顎、とりわけ、こうした顔だち全体の上に漂う人の悪さと驚きと悲しみの入りまじった表情。

みなさんにこの顔の印象をお伝えしようとしても、しょせん私の力では及ばないであろう。想像できる方は、やってみていただきたい。

『ノートル=ダム・ド・パリ(上)』 ユゴー作、辻昶・松下和則訳、岩波文庫(p.106)

ちなみに原作では「X脚のカジモド」といった描写も度々登場します。これもくる病の特徴の1つであることを知っておくと、原作を読む際の豆知識となりますよ。

このような外見から、彼は「カジモド」と名付けられます。その名前の意味は「できそこない」です。

しかし原作『ノートル=ダム・ド・パリ』を読んでみると、もう1つの意味があることが分かります。ヴィクトル・ユゴーが、ひねりにひねった奥深い名前についても、あわせて知っておきましょう。

それでは皆さん、良い観劇ライフを…

以上、あきかん(@performingart2)でした!

『ノートルダムの鐘(The Hunchback of Notre Dame)』の解説を、音声配信しています!予習・復習向けの情報もまとめているので、ご興味のある方は、併せてご覧ください。

また、英語歌詞の解説・考察を読みたい方は、こちらのページからご覧ください。

『ノートルダムの鐘』の解説・考察本を執筆しました!

中世ヨーロッパにおける「身体障がい者」の扱いはどのようなものだったのか?「ジプシー」はなぜ迫害され、「魔女狩り」はどのようにして起こったのか?

中世ヨーロッパのリアルに焦点を当てながら、ミュージカル『ノートルダムの鐘』の奥深さを紐解く解説・考察本。

Kindle(電子書籍)、ペーパーバック(紙書籍)、いずれも Amazon で販売中。

Kindle Unlimitedを初めてご利用の方は、体験期間中に0円で読書可能!

こんにちは!

ミュージカル考察ブロガー、あきかん(@performingart2)です。