劇団四季ミュージカル『ノートルダムの鐘(The Hunchback of Notre Dame)』では、カジモドの名前の由来について触れられています。

しかし原作『ノートル=ダム・ド・パリ』を読んでみると、ミュージカルでは知ることのできない、もう1つの由来があることが分かりました。

カジモドの名前には、2つの由来があります。

- 不完全、不出来

- 白衣の主日(びゃくえのしゅじつ)

この記事では、カジモドの名前の2つの由来を紹介します。

両方の意味を知っておくことで、カジモドという人物に、どのようなメッセージが込められているかを理解することができますよ。

※物語の展開に触れる記事です。予めご了承ください。

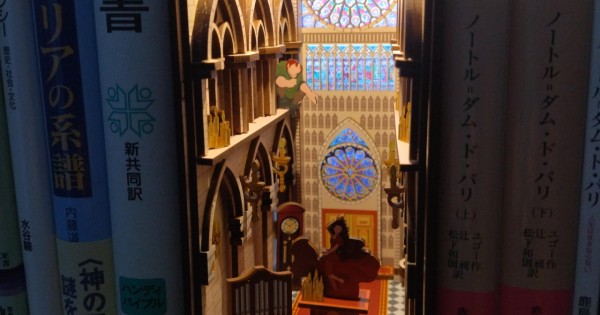

『ノートルダムの鐘』の解説・考察本を執筆しました!

中世ヨーロッパにおける「身体障がい者」の扱いはどのようなものだったのか?「ジプシー」はなぜ迫害され、「魔女狩り」はどのようにして起こったのか?

中世ヨーロッパのリアルに焦点を当てながら、ミュージカル『ノートルダムの鐘』の奥深さを紐解く解説・考察本。

Kindle(電子書籍)、ペーパーバック(紙書籍)、いずれも Amazon で販売中。

Kindle Unlimitedを初めてご利用の方は、体験期間中に0円で読書可能!

目次

「ほぼ」という意味

ミュージカルで歌われているカジモドの意味は「ほぼ」や「不完全」です。

日本語歌詞に書かれていること

「ノートルダムの鐘(The Bells of Notre Dame)」の日本語歌詞を見てみると、名前の由来は次のように歌われています。

フロローはその子に名前を付けた

劇団四季ミュージカル 『ノートルダムの鐘』 より 「ノートルダムの鐘」

残酷なその名前の意味は できそこない…「カジモド」(訳詞:高橋知伽江)

名前の意味は「できそこない」とありますね。

英語歌詞に書かれていること

一方の英語歌詞はどうでしょうか?

And Frollo gave the child a name.

ミュージカル “The Hunchback of Notre Dame” より “The Bells of Notre Dame”

A cruel name that means half-formed…Quasimodo!(作詞:Stephen Schwartz)

英語では “half-formed” 、つまり「不完全」と歌われています。

いずれも「完成していない」や「不十分、不出来」といった意味だと分かりますね。

原作に書かれていること

では、原作ではどのように説明されているのでしょうか?

クロードは拾ってきた子供に洗礼をほどこして、「カジモド」

という名をつけた。 拾いあげた日にちなんだものだったが、また、この名が、可哀そうな赤ん坊のほとんど人間の形をなしていない姿をよく表しているとも思ったからだ。

事実、独眼で、背中にこぶがあり、X脚のカジモドは「ほぼ(カジモド)」人間の形をした生き物であるとしか言いようのない子供だった。

『ノートル=ダム・ド・パリ(上)』 ユゴー作、辻昶・松下和則訳、岩波文庫(p.297)

「ほぼ(カジモド)」のところに注目しましょう。

フランス語でカジモドとは「ほぼ」の意味だと伺えます。辞書で調べてみたところ、このように説明されていました。

- quasi:ほとんど、ほぼ、おおよそ

フランス語で “quasi(カジ)” とは「ほぼ」という意味があるんですね。

カジモドはその外見から「ほとんど人間、大体人間」という意味で付けられた名前で、日本語歌詞も、英語歌詞も原作に忠実だと分かります。

「白衣の主日」という意味

ミュージカルで歌われていないカジモドの意味は「白衣の主日(びゃくえのしゅじつ)」です。

発見されたのが「白衣の主日」の朝だった

原作によれば、カジモドを拾いあげた日にちなんだ名前でもあるということでした。

拾い上げられた日は「白衣の主日」で “Quasimodo Sunday(カジモド・サンデー)” と呼ばれていたことから、名前の由来になっています。

話は十六年ほど前にさかのぼる。よく晴れた白衣の主日(カジモド)の朝のことだったが、ノートル=ダム大聖堂のミサがすんだ後で、聖堂の前庭の左手の壁にはめこんで固定されたベッド板の上に、何か生き物が一つ置かれていた。

『ノートル=ダム・ド・パリ(上)』 ユゴー作、辻昶・松下和則訳、岩波文庫(p.281)

当時ノートルダム大聖堂には「赤ちゃんポスト」の役割を果たすベッドがありました。子どもを育てられない人が、子どもを置いていくことのできるベッドで、カジモドもそこに置かれていた赤ん坊の1人でした。

「白衣の主日」とは?

「白衣の主日」は、復活祭の次の日曜日に当たり、次のような習慣があります。

復活祭の夜に受洗した信者たちが司祭の手から受けた白衣を一週間身につけ、8日後に脱いだ習慣があったことから、このように呼ばれる。

古代教会では神のいつくしみの主日:教皇「平和と和解の道具となり、神の御顔を世に示そう」(バチカン放送局)

「神のいのちを受けて新しい人になった明かしとして白衣を身に着けていた」ということですから、信者たちにとって神聖な日であると分かりますね。

2つの由来から分かること

このように、カジモドには2つの意味があることが分かりました。

- マイナス要素を含んだ「カジモド」:不完全、不出来の意味

- プラス要素を含んだ「カジモド」:神聖な日「白衣の主日」の意味

カジモドの名前を考えるのにヴィクトル・ユーゴーはかなり頭を悩ませたそうですが、結果2つの意味をもつ奥深い名前になりました。

相対する意味を持つ「カジモド」。それはカジモドの外見と内面を上手く表現しているようにも思えます。

原作『ノートル=ダム・ド・パリ』を読まなければ、一方の意味しか知ることが出来なかったので、読んで良かったなぁ…と思っています。

カジモドの外見については、こちらの記事をご覧ください。

フロローは、なぜ赤ん坊のカジモドを育てたのか?

さて、ベッドに置かれた子どは、育てる意志のある女性によって引き取られていました。しかしカジモドの場合、その醜さから引き取り手がいないばかりか、注目の的になっていました。

そんな中、カジモドを引き取ったのが、フロローです。何故、フロローはカジモドを引き取ったのでしょうか?

ミュージカルでは「弟・ジェアンの子ども」である責任感からカジモドを育てる印象を受けます。

しかし原作ではジェアンの子ではないため、フロローが育てる義理はありません。

それでもフロローがカジモドを育てることにしたのは「カジモドを育てることによって、神がならず者の弟・ジェアンに情けをかけてくれるのではないか」と考えたからでした。

このようにカジモドを育てる理由が異なるのも興味深い点ですね。

それでは皆さん、良い観劇ライフを…

以上、あきかん(@performingart2)でした!

『ノートルダムの鐘(The Hunchback of Notre Dame)』の解説を、音声配信しています!予習・復習向けの情報もまとめているので、ご興味のある方は、併せてご覧ください。

また、英語歌詞の解説・考察を読みたい方は、こちらのページからご覧ください。

『ノートルダムの鐘』の解説・考察本を執筆しました!

中世ヨーロッパにおける「身体障がい者」の扱いはどのようなものだったのか?「ジプシー」はなぜ迫害され、「魔女狩り」はどのようにして起こったのか?

中世ヨーロッパのリアルに焦点を当てながら、ミュージカル『ノートルダムの鐘』の奥深さを紐解く解説・考察本。

Kindle(電子書籍)、ペーパーバック(紙書籍)、いずれも Amazon で販売中。

Kindle Unlimitedを初めてご利用の方は、体験期間中に0円で読書可能!

こんにちは!

ミュージカル考察ブロガー、あきかん(@performingart2)です。